Jean-François Ghiglione du Laboratoire d’Océanographie Microbienne (LOMIC) et Alexandra de l’équipe SMODD ont rassemblé des scientifiques de différents domaines d’expertise afin d’améliorer la compréhension de la pollution plastique. Cette initiative fait l’objet d’un numéro spécial dans le journal Environmental Science and Pollution Research.

Au travers de 14 articles scientifiques consacrés à l’étude de la source, du devenir et des effets des déchets plastiques dans le continuum terre-mer européen, les scientifiques (une quarantaine, dans 19 laboratoires) lèvent le voile sur une pollution aux microplastiques qui traverse les frontières entre les écosystèmes. Cette compilation unique met notamment en avant les découvertes majeures issues de la Mission Tara Microplastiques (menée en 2019) portant sur l’étude de l’origine et des flux de la pollution plastique dans 9 fleuves européens (Loire, Seine, Rhin, Elbe, Tamise, Ebre, Rhône, Tibre et Garonne). Un total de 2 700 échantillons ont été prélevés au large des estuaires, à l’embouchure des fleuves, puis dans leur lit, en amont et en aval de la première grande ville rencontrée, et en appliquant la même méthodologie d’échantillonnage.

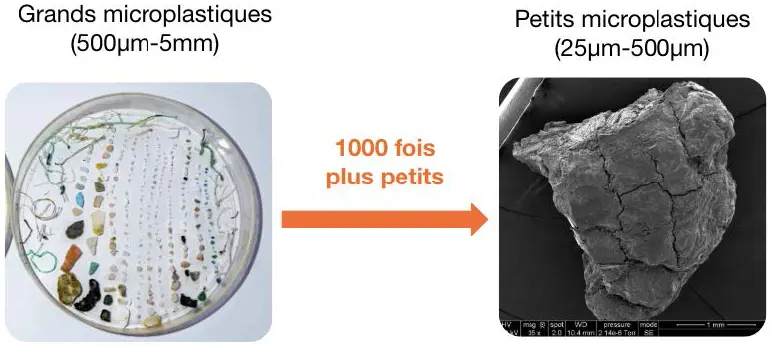

Les analyses montrent que tous les fleuves européens étudiés sont pollués par les microplastiques, avec une concentration alarmante de petits microplastiques en nombre et en masse. Invisibles à l’œil nu et susceptibles d’être ingérés à tous les échelons de la chaîne alimentaire (du microzooplancton aux poissons), ces petits microplastiques sont 1000 fois plus nombreux (en nombre et en masse) que les grands microplastiques.

Cette découverte a été possible grâce à la montée en technologie et en précision dans la méthodologie des analyses menées au laboratoire Softmat, notamment par la spectrométrie de masse après pyrolyse des microplastiques. Ce système permet de repousser les limites dans l’infiniment petit et d’être de plus en plus précis pour établir les bilans massiques.

Comparaison des grands et petits microplastiques ©Softmat

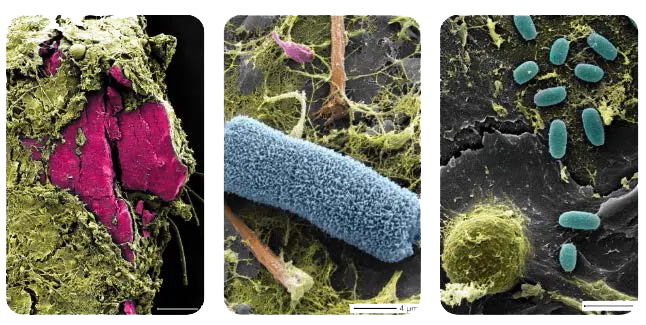

“Plastisphère” : bactéries qui vivent sur les plastiques ©Softmat

Il s’avère aussi que ces microplastiques agissent comme des radeaux pour les micro-organismes, favorisant ainsi leur transport d’un milieu à l’autre, et contribuant à l’extension des impacts environnementaux à travers différents écosystèmes. La présence d’une bactérie pathogène virulente pour l’humain (car responsable de bactériémies, d’otites, d’infections des tissus mous ou de péritonites) a d’ailleurs été détectée sur des microplastiques dans les fleuves.

D’autres analyses soulignent également l’effet « éponge à polluants » des plastiques, qui s’associent à de nombreuses substances nocives comme par exemple les métaux lourds, les hydrocarbures et les pesticides. L’impact des plastiques n’est donc pas limité à la composition chimique du plastique (plus de 16 000 additifs lors de sa fabrication, dont 3 000 sont déjà reconnus comme toxiques), mais également au cocktail chimique que le plastique capte au cours de ses voyages dans les eaux fluviales et maritimes.

Cette étude a eu un fort retentissement dans les médias, à l’échelle nationale, et même internationale. Cet intérêt illustre une préoccupation de plus en plus prégnante dans la société pour ces questions de pollution plastique, tout comme la nécessité de poursuivre les recherches sur ce thème et d’agir pour en limiter son impact sur l’environnement et la santé humaine.